�p�`���R���p�`�X���@�z�[���R���s���[�^�[�\�I�T�C�g�@�J�I�X�u���C�N�E�I�t�B�V����web�@

support@chaosbreak-premium.info

�@�u�����J�I�X�u���C�N�v�̂��Љ�Chaosbreak-Magazin

�����J�I�X�u���C�N�@�Q�O�P�S�N�@�P����

|

|

| �o�c�e�@�`�S�Ł@�R�X�y�[�W | |

Check it out�� �w�`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�x�Ƃ́I�H �����`�F�[���ł��g�����h���Ⴄ��������Ȃ��Ƃ����ϓ_ �����I�v�l�Ƃ��Ắu���C�g�`�F�[���v �w���w�����P.�T�{�x�̐��E ���w���̈Ⴂ���������āg���h�����Ă���̂͒N�H �����`�F�[���ł����w�����Ⴄ�Ƃ����V���� �w�r�o�`�E�U�E���C�g�E�`�F�[���x�̐��� �y�v�_�����z �@ �`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�̒����I�Ȋ��p���@ |

|

|

|

�y�O�����z�@��� �@����ł́A�������̓��W�ɓ���܂��B�a�d�k�s���_���琶�܂ꂽ�u�`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�v�Ƃ������Ƃł����A���������a�d�k�s���_�����Ă��Ďv�����Ƃ́A���̋Z�p�_��g�ݗ��ĕ��ɂ��Ă������ŁA�z�[���́g�Ҍ����̈Ⴂ�h�ɂ���Ă͂܂�ŕʋ�Ԃ̂悤�Ɍ��ʂ��ς�邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�݂Ȃ���̃t�B�[�h�o�b�N�ɂ��Ă����ϒl���݂͂ɂ����A�Ƃ������Ƃ�����܂��B �@�Ⴆ�E�E�E�@�`�Ƃ����z�[���Łg�w�h�Ƃ�����������������A���̂W�����炢�́g�x�h�Ƃ������ʂɂȂ邱�Ƃ�����B�������A�a�Ƃ����z�[���œ����悤�Ɂg�w�h�Ƃ��������������������Ƃ��Ă��A�g�x�h�Ƃ������ʂɂ͂Q�����炢�����Ȃ�Ȃ����Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��B �@���̂́A���ɒ[�Șb��������܂��ǁA�����g�w�h�Ƃ���������������g�x�h�Ƃ������ʂɂȂ�̂ɁA�z�[����Ҍ������Ⴆ�U���i�W���ƂQ���̍��Ƃ����Ӗ��j������Ă���ƂȂ�ƁA�����ɂ͖@�����N�\���Ȃ��āA�����A���������o�������������A�Ƃ��������̘b�ł��B �@�����ɁA�J�I�X�u���C�N�̋Z�p�_��g�ݗ��ĕ��ɂ��Ă������������z��������Ă���݂Ȃ����邩������܂���B �@�̂��瓖����́g�ړ��o�H���h��g�z�o�H���h�ɂ��Ă͎^�ۂ�����܂��āA������ώ@���Ă���l�̓��@�͂�W���́A���Ȃǂ������Œ͂߂Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��������Ƃ͎v���܂��B �@�ߋ��ɃJ�I�X������ꂽ�݂�̑����̗��R�ł�����ł��傤�B �@�������A�{���ɁA�g�ړ��o�H�h��g�z�o�H�h�������ɂ����i�l�k�ł͌����Ȃ��������Ƃ͂Ȃ��j�z�[��������͎̂����ł��B���̂X���ȏ�́A�Ҍ������Ⴂ���Ƃ��������Ǝv���܂��B �@���́A�ϑ��I�ȃV�}�\���Ȃǂł��傤�ˁB �@�Ҍ������Ⴂ�Ƃ������Ƃ́A���̎��Ԃ�͈͂Ƃ��āg�������䐔�����Ȃ��Ȃ�h�Ƃ������Ƃł��B�����āA�g�������䐔�����Ȃ��Ȃ�h�Ƃ������Ƃ́A�g���Ԃ̂悤�Ȃ��̂�����������䂪�����Ȃ�h�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�D�揇�ʂ������䂩�瓖�����Ă����܂��̂ŁA����ɔ�������悤�ɗD�揇�ʂ��Ⴂ��͓�����Ȃ��Ȃ�܂��B �@�l�Ԃ̐S���Ƃ͒P���Ȃ��Ƃ������āA���ςłR�炢���ȏ��ʂ�̌o����������M���Ă��܂����Ƃ�����悤�ɍl���܂��B �@�悢�Ӗ��ł������Ӗ��ł��ł��B �@�ł�����A��r�I�ɗD�ǃz�[���ɒʂ���悤�Ȃ݂Ȃ���̓J�I�X�̎x���������̂ł��B �@�������A�t�ɁA���E�z�[���ɒʂ���悤�Ȃ݂Ȃ���́A���܂�x��������������܂���B �@�w������̐�������ŁA���͓�������A�ւ͓ł�����x�Ƃ������t������܂����ǁA�����J�I�X�̃e�L�X�g��ǂ܂�āA���Ε���Ē�����悤�Ȃ݂Ȃ��������A��q���悤�ɍ���ł�����݂Ȃ�������邩������܂���B �@�����e�L�X�g�������o���āA��������邱�Ƃ����邵�A�E����邱�Ƃ����邩������Ȃ��A�Ƃ����s�v�c�Șb�ł��B �@���������Ӗ��ł́A�J�I�X�ւ́g���E�^�D���h�́g�z�[���̊Ҍ����h�ɂ���Ƃ�������̂��낤�Ǝv���܂��ˁB �@����A�ڎw���Ă���̂͂ǂ�ȉ��i�Ȗ��E�z�[���ł��P��ׂ���悤�ȋZ�p�_�ł͂���܂��B �@�����A�ǂ����Ă��A�����ɕ��Ր����Ȃ���݂Ȃ������c��邩�Ƃ����ϓ_�ōl���Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA�g��ӗ��_�h�Ɛ\���܂����A�ǂ�ȊҌ����̏ł��g���ʐ��̂�����e�h�݂̂��`�r�`�r�Əo���čs�������Ȃ��悤�ɍl���Ă���Ƃ���ł��B �@����́g�V�Z�h�ɂ��Ă������ŁA�Ⴂ�]��������u�T���߁v�A�����]��������u����ȘH���v�Ƃ��������ł��B �@����ł́A�{��ɓ���܂��B |

|

|

|

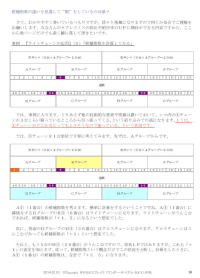

�y���w���̈Ⴂ���������āg���h���E�E�E�z�@��� �@���āA�킩��₷�������Ă������ł����A�i�X�ƕ��G�ɂȂ�܂��̂ʼn��Ƃ��C���ł����������肢���܂��B�݂Ȃ���̃P�A���X�~�X�̖h�~��I�����̂t�o�Ɋ��҂��ł�����e�ł�����A�������琔�y�[�W�����ł��[���D�ɗ����Ē��������ł��B �@�ł́A����ɓ���܂��B�Ƃ肠�������̋Z�p�I�ȗv�f����͒u���Ă����āA�V�}���̇@�`�F�[�����R�䂭�炢�����Ă���Ƃ��납����������Ă���A�Ƃ����i�荞�݂ł̘b�ɂȂ�܂��B �@�悤�́A�@�`�F�[�����ǂ����������Ă��悳�����Ȃ̂ő_���Ă���A�Ƃ����ł��B �@�ł́A�@�`�F�[�����P��P�ʂŒ��J�ɍl���Ă݂܂��B�悸�́A�`�O���[�v����ł��B �@�`�@�i�P�ԑ�j�̌��w�����l���܂��B�ȒP�Ɍv�Z������Ƃ������Ƃł��ˁB�`�@�i�P�ԑ�j�ɗאڂ�����a�O���[�v�̂a�@�i�U�ԑ�j�̓��C�g�`�F�[���ɂȂ�܂��B���C�g�`�F�[��������ł���A���w�����u�{�P�D�T�v�ɂȂ�Ƃ����z��ł����B �@���ɁA�w�ʂ̂c�O���[�v�̂c�@�i�R�U�ԑ�j�̓N���X�`�F�[���ɂȂ�܂��B�N���X�`�F�[���͂���ł����Ă����w�����u�{�P�v�Ƃ����z��ł����B �@����ƁA�����P��̂g�@�i�Q�U�ԑ�j������ł��̂ŁA�Ίp�k�o�ł͂���܂����A������u�{�P�v�̍���������܂��B�]���āA���w���Ƃ����T�O�����ł��̏͂��A�v�Z�������Ƃ��ɁA�`�@�i�P�ԑ�j�̌��w���́A���v�Łu�{�R�D�T�v�ɂȂ�܂��B �@���́A�b�O���[�v���l���܂��B �@�ł́A�b�@�i�R�P�ԑ�j�̌��w�����l���܂��B�b�@�i�R�P�ԑ�j�ɗאڂ�����c�O���[�v�̂c�@�i�R�U�ԑ�j�Ƃg�O���[�v�̂g�@�i�Q�U�ԑ�j�̓��C�g�`�F�[���ɂȂ�܂��B �@���C�g�`�F�[��������ł���A���w�����u�{�P�D�T�v�ɂȂ�Ƃ����z��ł����̂ŁA���̎��_�Ō��w�����u�{�R�v�ɂȂ�܂��B �@���ɁA�w�ʂ̂c�O���[�v�̂a�@�i�U�ԑ�j�̓N���X�`�F�[���ɂȂ�܂��B�N���X�`�F�[���͂���ł����Ă����w�����u�{�P�v�Ƃ����z��ł����B �@�]���āA���w���Ƃ����T�O�����ł��̏͂��A�v�Z�������Ƃ��ɁA�b�@�i�R�P�ԑ�j�̌��w���́A���v�Łu�{�S�v�ɂȂ�܂��B �@�ł́A���ɂd�O���[�v���l���܂��B �@�d�@�i�P�P�ԑ�j�̌��w�����l���܂��B�d�@�i�P�P�ԑ�j�ɗאڂ�����a�O���[�v�̂a�@�i�U�ԑ�j�̓��C�g�`�F�[���ɂȂ�܂��B���C�g�`�F�[��������ł���A���w�����u�{�P�D�T�v�ɂȂ�Ƃ����z��ł����̂ŁA���̎��_�Ō��w�����u�{�P�D�T�v�ɂȂ�܂��B �@���ɁA�w�ʂ̂g�O���[�v�̂g�@�i�Q�U�ԑ�j�̓N���X�`�F�[���ɂȂ�܂��B�N���X�`�F�[���͂���ł����Ă����w�����u�{�P�v�Ƃ����z��ł����B �@����ƁA�����P��̂c�@�i�R�U�ԑ�j������ł��̂ŁA�Ίp�k�o�ł͂���܂����A������u�{�P�v�̍���������܂��B�]���āA���w���Ƃ����T�O�����ł��̏͂��A�v�Z�������Ƃ��ɁA�d�@�i�P�P�ԑ�j�̌��w���́A���v�Łu�{�R�D�T�v�ɂȂ�܂��B |

|

|

|

|

�y�`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�̒����I�Ȋ��p���@�z�@��� �@�݂Ȃ���̃X�^�C��������Ǝv���܂��̂ŁA����܂ł̊��o���悤�ȃX�^�C���̃`�F���W�������K�v�͂Ȃ��̂ł����A���i�K�Ƃ��āA�z�[������Ŋώ@�����Ă����Ƃ��ɂ��̗����ɔ[�����ł��邩�A�Ƃ����Ӗ��ł̋�����S�������Ē��������ł��B �@�Ⴆ�A�����������Ă�������_�ɂ����Ƃ��ɁA�����̑䂪�w������x���w������Ȃ����x�̓���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����ǁA���̗��R�t���ł��ˁB �@�����́A���������Ƃ��̐L�ї���D�揇�ʂ̍����̈Ⴂ�ł��B�m���ɁA�w�b�q�b�Ȃ̂ŁA���ꂾ�����q���悢�̂��I�H�x�E�E�E�@�Ƃ������z�Ē��������Ƃ������Ƃł��B �@�����āA���̂��q���������Ă����A�������Ă��Ȃ��ċ������Ԃ��Ă���悤�ȑ�̏ɂ��Ă������ł��B �@�Ⴆ�A�b�q�b���T��Z�b�g�ōl�����Ƃ��ɁA���̂S�䂪�җ�ɘA�`�����ł����Ă�����A�c��̂P��͓�����Ȃ��Ă��悢�ł��傤�E�E�E�@�݂����ȁB �@���ɁA���i�K�Ƃ��āA�����ő_���Ă݂�A�Ƃ������݂�����ĉ������B �@���i�K�Ŕ[�����ł���̘b�ł����ǁA�ǂ����ǂ����̃`�F�[����_���̂ł���A�b�q�b��D�悵�Ă݂悤�E�E�E�@�Ƃ������o�ł��ˁB �@�Ⴆ�A���炩�̕��@�ōi�荞��ł݂����̂́A�c��Q�䂩��P���I�ԏɂȂ����ƁA���������Ƃ��ɁA�b�q�b�i�`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�j�ł̌��w������������ɑ_���Ă݂�A�Ƃ������g�ݕ��ł��ˁB �@����ł�������Ƃ��邱�Ƃ������Ȃ�A�Ō�́w���ϒl�x�ł��B��قǁA�u�b�q�b���T��Z�b�g�ōl�����Ƃ��ɁA���̂S�䂪�җ�ɘA�`�����ł����Ă�����A�c��̂P��͓�����Ȃ��Ă��悢�ł��傤�E�E�E�v�Ƃ������Ƃ������܂������A�����ɂ��A�������ԑтɊ��������ł���䐔�̕��ϒl������܂��B���ʂ̊Ҍ����ł́A�Q�`�R�䂭�炢�ł��ꏏ�ɓ�����悢�ق��ł��B �@���ꂪ�A���E�z�[���ɂȂ�ƁA�b�q�b�̂S�䂪�]���ɂȂ��ĂP������Ă���悤�Ȍ�����悭�������܂��B �@�ł�����A�݂Ȃ���̃z�[���̏ɉ����ĕ��ϒl���ς���Ă��܂��̂ŁA���i�K�̋�����S����A���ϒl�Ƃ��Ďg�����Ȃ��郌�x���܂ʼn��߂Ē��������ł��B �@����ł́A�����N������_�����������Ƃ�������ߐ�ɊԂɍ����܂���ł����̂ŁA�������̓��W�u�`�F�[���E�U�E���C�g�E�N���X�v���I�����܂��B���̋C�������Η������ő��������������Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

�y�O�����z�@��� |

What 's New? |

|

|

|

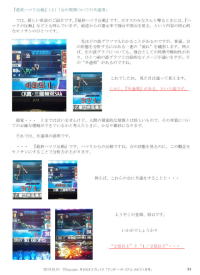

�y�g���h�̐����ƊҌ����̊W�z�@��� �@�͂��A����ł́A�g�O���t�����ĉ������B���͂ŏ��������킩��₷���Ǝv���܂��B �@ �@���ʁA�g�O���t������A���̑䂪���������̂��A�ォ�����̂����킩��܂��B �@���ݐi�s�`�ŘA�`�������Ƃ������Ƃ���������ߋ��̘b�ł����ǂˁB �@����ł́A�悸�́A�g����h����ł��B���̔g�O���t�͋���ł������ƌ�����Ǝv���܂��B���̑�͊Â���ł����A���傤�ǂP�O�O�O�O���̊Ҍ�������܂����B �@���ʂɍl���āA�Â���łP�O�O�O�O���ł��Ҍ����ł���Ƃ������Ƃ́A��r�I�ɋ���ł���Ǝv���Ă��悢�ł��B��r�I�ɁE�E�E�@�ł��ˁB �@�ł�����A�g�O���t�����Ȃ��Ă��A����ς�ł�����ʌ������ꂭ�炢����Ɗm�F���ł����肵����A����͋���ł���ƔF�������Ă��悢���Ǝv���܂��B �@����̒�`�Ɛ\���܂����A��{�I�ɂ́A���̂��q����̑���܂߂ăV�}�ł̏o�ʂ����@�����Ƃ��ɁA���̕��ϒl�����Q�{�ȏ�̏o�ʂ������ł��ˁB �@�Ⴆ�A�V�}�Ŕ���ς�ł��邨�q����͂��邪���ςłS�`�T�����炢���ƁA����������Ƃ��ɂ́A���̒��ł��A�P�O�����炢�̏o�ʂ������A���ꂪ����ł���ƍl���Ă��悢���Ǝv���܂��B �@�����āA���ϒl�ɋ߂��悤�ȂS�`�T�����炢�̑䂪�g�V�ё�h�ł���A���̔����ȉ��̏o�ʁA���̃P�[�X�ł͂P�`�Q���ȉ��ł��ˁB�����́A���܂ł�����������Ȃ��E�E�E�@���ꂪ�g���h�ł���\���������Ȃ�܂��B �@�����ł��B���̃V�}�ł̏o�ʂ̕��ϒl����ɂ��āA�Q�{�ȏ�̊Ҍ�������������A�P�^�Q�{�ȉ��̊Ҍ������ł��Ȃ�������ƁA�����l����Ƃ킩��₷�����Ƃ������̂ł��B �@�ł�����A���Ƌ���̊�{���\�́A�S�{���炢�Ⴄ���̂ł���ƁA���̂悤�ɂ����߂��ł��܂��B �@���̘b�͕K���������Ր��̍������ߘ_�ł͂���܂��A�P���ɁA�����邩�狭��A������Ȃ�������ł���Ƃ����悤�ɔ��������̋ɘ_�ōl����̂ł͂Ȃ��āA�����ɂ͂ǂ̒��x�̈Ⴂ��������̂Ȃ̂��Ƃ����悤�Ȕ�r�_�ōl�����ق����悢�A�Ƃ������Ƃł��B�����āA���ꂪ�g�Ҍ����h�Ƃ����ړx��m�T�V�ł�����܂��B |

|

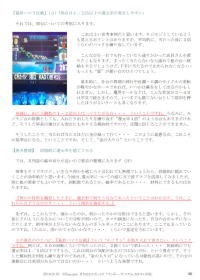

�y�w�ŏI�n�}�������x�i�Q�j�z�@��� �@�{���A�n�}���Ƃ́A�g��]���h�̂��Ƃ��ł͂���܂���B���m�ɂ́A�g�}�C�i�X�̗v�f�̍��ʁh�ɂȂ�܂��B�����A��]���ɂ��Ă͎���������悤�ɃV�X�e������������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA��]���ōl���Ă������܂ł̌덷�͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@�ł�����A����͏����܂���ǁA��]���Ƃ��Ă��l���Ē����Č��\�ł��B�Ⴆ�A�P�O�O�O��]����̔����E�E�E�@���̂悤�ȕ\�������܂�����ˁB���������ϒl�ɋ߂���Α�p���ł���Ƃ������Ƃł��B �@����ł́A�b��߂��܂��B�����ꂩ�̑�̃n�}���̏͂���ɂ́A�g�g�O���t�h������Ίy�ɔ��f���ł���A�Ƃ������Ƃ͂���܂��B �@�Ⴆ�A��قǂ̔g�O���t�ł̋���Ǝ��̈Ⴂ�ł����ǁA���䂪�����Ȏ����Ɂg�ŏI�n�}������̔����h���Q�{�ȏ�ɓW�J�����Ă���̂ɑ��āA���͕��ϓI�ɂP�^�Q�{�ȉ��ɓW�J�����邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B �@�P���ɍl���āA�P�O�O�O�O�~�̉���i���ݍ��݁j�̌�ɁA�Q�O�O�O�O�~�̊Ҍ���������Ҍ����͂Q�{�ȏ�ɂȂ�܂��B�t�ɁA�����悤�ɂP�O�O�O�O�~�̉���̌�ɂT�O�O�O�~�̊Ҍ��������Ȃ���A�Ҍ����͂P�^�Q�{�ȉ��ł��ˁB���ꂪ�A����Ǝ������ɂ߂�|�C���g�ɂȂ�܂��B �@���̖ڈ��Ƃ��āA�Ō�ɓ���������̃n�}������A���ɓ��������Ƃ��̏o�ʗʂ��r���܂��B�ǂꂾ���n�}���ĊҌ����������E�E�E�@�Ƃ������Ƃł��ˁB���ʂƂ��Ắu�}�O�v���ǂ̂悤�Ȕ{���ŌX���Ă��邩�A�Ƃ������Ƃł��B �@�����A�g������O��h�̏ꍇ�́A�O���̏̑����ɂȂ�܂��̂ŁA������m�F�ł��Ȃ��Ƃ��ɂ͐��m�ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ�����܂��B �@�Ⴆ�A���̑�͂Q���O�̑O���Ɂ|�T�O�O�O���܂ŗ�������ŁA���ꂩ��A���т��тƊҌ������Ă��܂��B���̍D���ɂȂ�͂��߂��ߒ��ɂ����āA���Ȃ��Ă��ŏI�n�}������̔������v���X�����Ɍ����Ă��܂��B �@�܂�A�D���Ȕg�ɓ]������ɂ́A�Œ�ł��ŏI�n�}�����炻��ȏ�̃n�}���ݏo���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B �@�o�ʂ̃s�[�N�͂R�O�O�O�����炢�ł��傤���ǁA�����ł�����ł��s���|���ʂ��n�ʂŒ��˕Ԃ�悤�Ƀ��o�E���h�����Ă��܂��B���̎��_�ł̂��Ƃł����A�R�O�O�O���ȏ�i�}�O�j�̃n�}���ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �@�ł�����A�Q���O�ȑO�̂��Ƃ͂킩��܂��A�P�`�Q���Ԃł̒Z���I�ȗ���Ƃ��Č����Ƃ��́g�n�}���̔����h�Ƃ��ẮA�Q�{�ȏ�̊Ҍ������Ă����Ƃ��ĕ��͂��ł��܂��B �@���������X����������A�Ƃ������Ƃł��ˁB �@���̂悤�ȌX�����������ɂ��āA�g����h�̉\��������ƕ��͂��ł���Ǝv���܂��B �@���@���ނ肪�R�O�O�O�����炢�̑�ŋ���ł���ƍl����̂��₵�����̂�����܂����ǁA�e��̐L�ї��Ȃǂɂ��Ă̓z�[�����ł��Ȃ�̍�������܂��̂ŁA���̏��ł̕��ϒl�ȏ�̑�ł������Ƃ������Ƃł��B |

�y�w�ŏI�n�}�������x�i�R�j�z�@��� �@����ł́A���ɂ��Ă̍l�@�ɓ���܂��B �@����͂悢�Q�l���Ⴞ�Ǝv���܂��B���W���W�Ƃ��Ă���悤��������|�C���g�͂���܂����A���ϓI�ɁA����������ɂQ�{���炢�̃n�}�����J��Ԃ��Ă��܂��B �@����ȑ������ł��ł��Ă�����ʂ肩�������X����������肽�����Ȃ�܂��B�܂�����������Ȃ��Ȃ���߂đ��̑�ֈړ�������ł��傤���ǁA����ɓ�����̂Ŏ~�߂��Ȃ��Ȃ�E�E�E�@�����Ƃ��g���h��������̂ЂƂł��傤�B �@��{�I�ɁA�e��̎����̈ڍs��D���E�s���̃T�C�N���̕ϓ]���y�₩�ȃz�[���ł���A�����͑h�������ďo��̂�������܂���B�������A���E�z�[���Ȃǂ́A����ȏ��R�`�S���͕��C�ő����܂��̂ŁA���܂ł����ĂȂ���Ƃ���������������ق����悢�P�[�X�������Ȃ�܂��B �@�P���ɁA�o���ʌ��̂P�`�Q�{�ȏ�̓n�}���������E�E�E�@�Ƃ������Ƃł��ˁB �@���Ȃ݂ɁA���W���W��̓����Ƃ��Ă��A���ꂽ��o��������J��Ԃ��g�Ҍ����P�{�h�̂悤�ȑ������܂�����ǁA�������������͋���ɂ����ɂ����肦��X�����ł��̂ŁA�I舂ɐM���邱�Ƃ��ł��܂���B �@�����������ƂŁA������Γ�����قǂɋ��������čs���E�E�E�@���̂悤�ɍň��ȑ�A���ꂱ�������ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��ˁB�����āA�g���̓�����h�Ƃ������Ƃł��B �y�v�_�����z�@�i�K�I�ɊҌ����������Ă݂� �@�ł́A�������̒��ߐ肪�߂��̂ŗv�_�̐����ɓ���܂��i���j �@�����������ł����ǁA�����Ȃ艽����������ƌ����Ă������ł��傤����A�i�K�I�Ɋ���Ă������Ƃ������I���Ǝv���܂��B����́A�Ҍ����ɂ��Ă̊������Ŕg�O���t�����p���Ă݂܂������A�ʂɑ��̗v�f�ł��悢�̂ł��B��]���ł���Ƃ��A�m���ł���Ƃ��E�E�E�@�ޗ��ɂł�����̂͂���܂��ˁB �@�w�����̍ޗ����ώ@�����Ƃ��ɁA�ߋ��`�Ŏセ���ȑ�ł������Ƃ������Ƃ͂킩�邪�A�ł́A���ꂩ��͂ǂ��Ȃ̂��H�E�E�E�@�Ƃ������_����������B�x �@�悸�́A��������ł��B���������̂��A�ォ�����̂��̕��͂͂ł���Ǝv���܂��B�������A���̌�ɂǂ̂悤�ɂȂ邩�ɂ��Ă̕��͂��ア�̂ŁA�J�}�̉a�H�ɂȂ�����A�����̑䂪�G�T�ɂȂ����肵�܂��B �@�I�������オ��Ȃ��݂Ȃ���̃{�g���l�b�N�������ɂ���܂��B�����Ŏ~�܂��Ă���̂ł��ˁB�u���Ԃ�A�ア�̂���Ȃ����ȁH�v�E�E�E�@���炢�ō��������Ă��܂��B �@���̎��_�̂ЂƂɁA�w�ŏI�n�}�������x�Ƃ����g���m�T�V�h��������Ē��������A�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�Ⴆ�A�T�O�O��]���炢�œ��������̂ɁA�Q�����炢�ŏI������E�E�E�@�Z���I�ɂł��Ҍ����͂P�^�Q�{�ȉ��ł�����A����͎��̋C�z������̂ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������_�ł��B �@���������X���������x���J��Ԃ��̂ł���A�g���̓�����h�ɂȂ��Ă���\���������̂ŁA���̑�̘A����ɂ͊�]������̂ł͂Ȃ��̂��E�E�E�@�Ƃ����悤�Ȕ��z�ł��ˁB �@ |

|

|

|

�A�ڑ���@�u������p�`���J�[�ւ̏���ⳏW�v�ł��B �y�R���e���c�z �p�D�����͐��_�I�ɋ����Ȃ��Ǝv���܂����H �p�D�p�`���R�ɍs������ł��Ȃ��ƋC���ς݂܂���B �p�D�P�~�p�`���R�ƂS�~�p�`���R�ɍ��������Œʂ��Ă���Ƌ��K���o�����������Ȃ�܂��B �p�D���͑҂ĂȂ��j�A�҂ĂȂ����ł��B �p�D�����A���̋��z�܂ł͏��Ă�̂ł����A���ꂩ�牺���ɂȂ�܂��B ���@�u������p�`���J�[�ւ̏���ⳏW�v�́A�������ł����J�����Ă��܂��B |

|

�p�D�P�~�p�`���R�ƂS�~�p�`���R�ɍ��������Œʂ��Ă���Ƌ��K���o�����������Ȃ�܂��B �`�D�����A�����ł��B���ꂪ���ʂł��B�킯���킩��Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴆ�A����̓��ŁA�P�~�p�`���R�����āA�S�~�p�`���R�����āA�T�X�������āA�Q�O�X�������āE�E�E�@����Ȃ��Ƃ����x���J��Ԃ��Ă���ƁA�����ςɂȂ�܂��B �@�����̓s����z�[���̏ɂ������܂����ǁA��͂�A��ѐ��̂�����g�݂������ق����悢�ł��傤�ˁB�p�`���R�ŋ��낵�����Ƃ́A�����́g���K���o�h�Ƀq�r����������A����������肷�邱�Ƃł��B�ߔN�ł́A�T�[�r�X���_���L�x�ł���ƌ���Ȃ�����ɁA��X�܂̒��ł��P�~�p�`���R�A�Q�~�p�`���R�A�S�~�p�`���R�A�T�X���A�Q�O�X���ȂǂƑ��l�ȉc�ƃX�^�C���œW�J�����Ă���p�`���R�z�[���������Ă��܂����A����Ȃǂ��A���q����̋��K���o�����킹��̂��ړI�̂ЂƂł��傤����A����Ӗ��ŁA���炵���Ǝv���܂���ˁB �@���̏����ł��������Ɗ����܂����ǁA�i���𑝂₷�Ƃ������Ƃ͉c�ƈӗ~�����邩��ł��B�p�`���R�z�[���̉c�ƈӗ~�Ƃ́A���̃`�F�[���X�܂ȂǂƔ�r�����ė��v���o�����Ƃł��傤�B�܂�A�ǂꂾ��������ł��邩�A�Ƃ������Ƃł�����܂��B �@���ł̓C�x���g�̋K��������܂����̂ŌƑ��ȏW�q��i�������Ă���悤�ɂ��v���܂����A�Ⴆ�A�N�ɐ���̃t�@�����Ӄf�[�Ȃǂł̉���̐��܂����Ŋ����Ă��܂��ƁA������ł��A�����A�P�O���~�ł��P�O�O���~�ł��A�҂��邾���҂������A�Ƃ����̂��{�����Ǝv���܂��ˁB �@�����ċꂵ�ނ��q����̂��ƁH�E�E�E�@����Ȃ��Ƃ��l���Ă�����p�`���R�z�[���̌o�c�Ȃǂł��܂���B�؋���Ŏ��E���������q����̂��ƁH�E�E�E�@�p�`���R�z�[���̐ӔC�ł͂Ȃ��ƁA���������Ŏ��ȈÎ��������Ă��邩�̂悤�ɂ������܂��B �@�{���ɁA���C�I����V�}�E�}�̐��E�ł��B�������A���C�I���͈���ɐH�ׂ邾���́g���h�������܂���B���t�����Ȃǂ�①�ɂŕۑ������邱�Ƃ��Ȃ���A�����⊣���H�ɂ��Ē~���悤�Ƃ����܂���B�����l�����Ƃ��ɁA�l�Ԃ́g�~�h�Ƃ͋��낵�����̂ł�����Ɗ����܂��B������ł��~���悤�Ƃ��܂����A������ł�����������悤�Ƃ���A�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�悢�Ӗ��ŁA�u�q�d�v�A�����Ӗ��ŁA�u���m�b�v�Ƃ������Ƃł��傤���B �@�܂�A�{���̈Ӗ��Ńp�`���R�ɏ���������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���̒q�d�∫�m�b�����邾���̃X�L����g�ɕt���Ȃ��ƑR���ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł�����܂��B �@�����āA�����ɂ́A�������A�g���ȐS�h�ł��ˁB�����̎コ�Ɂg�ł���������h���K�v�ł��B����̃e�[�}�ōl����Ȃ�A���l�ȑ݂��ʂ̌`�Ԃɖ|�M������Ȃ������ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł�����܂��B �@�p�`���R�z�[���ł́u������̏z�v��u�������̃T�C�N���v�ɂ��ẮA���̃V�}�́g����h�ɏ��ɏ���������K�v������܂����A�R�����Ȃǂ̉^�p��R���g���[���ɂ��ẮA�����̃X�^�C�����т��ׂ��ł��傤�ˁB���͂̊���ɖ|�M������Ȃ��悤�ɁA�Ԃ��Ƃ���{�́g��h�̂悤�Ȃ��̂�ł�����ł����K�v������܂��B�����A������Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA���������A�Ƃ������Ƃł��B �@�g���ȐS�h�E�E�E�@�����̎コ�Ɂg�ł����h�Ƃ������Ƃ́A�g���������h���Ƃł�����܂��B �@��������肽���Ǝv���Ȃ�A�����ɑł������Ƃ��ߓ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B |

|